David Polzin: Sammelstelle für Körperkontaktkunststoffe

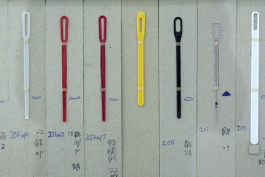

Der Ausstellungstitel ›Sammelstelle für Körperkontaktkunststoffe‹ des Künstlers David Polzin steht für einen subjektiven Zugriff auf kleine alltägliche Gegenstände, die jedoch im globalen Warenkreislauf einen universellen Stellenwert besitzen. Polzin interessieren Objekte, die designt und produziert werden, um nach einmaligem Gebrauch weggeworfen zu werden und die sich trotz ihrer Einfachheit je nach Anbieter stark unterscheiden. Diese Dinge wie beispielsweise

Kaffeerührstäbchen, Kunststoffbesteck und Pizzaabstandhalter sammelt David Polzin seit Jahren

notorisch. Er richtet sein Augenmerk dabei auf scheinbar

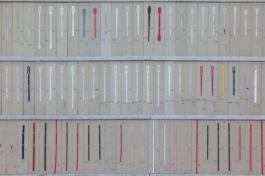

nicht-gestaltetes, prestigeloses, armes Material – Kunststoffe, die in direkten Kontakt mit unseren Körpern kommen. Durch Auswahl und Präsentation erfahren die einfachen industriellen Massenprodukte einen neuen Status – sie werden zum ästhetischen Objekt. Die Vielgestaltigkeit dieser Wegwerfprodukte wird anhand eines vermeintlich unscheinbaren Kaffeerührstäbchens zur Schau gestellt.

Die Präsentation der Sammelstelle im Studio des Heidelberger Kunstvereins ist die erste umfassende Präsentation dieser Sammlung. Einen Querschnitt aus Polzins Enzyklopädie alltäglicher Gegenstände bilden fünf Objektgruppen, für die jeweils spezielle, aber simple Präsentationsformate entworfen werden, um den Transformationsprozess ins Ästhetische selbst mit zu benennen. Zudem wird in der Ausstellung David Polzins fingierte Sammlung ›Marken Zeichen Signete‹ gezeigt: In seinem gleichnamigen Buch stellt der 1982 geborene Künstler Markenzeichen und Logos aus einer fiktiven Nachwendezeit zusammen, die er ausgehend von einer ›grafischen Grammatik‹ der DDR der 70er-Jahre und einer hypothetischen Gleichberechtigung von alten und neuen Bundesländern weiterentwickelt hat.

Parallel zum Kunstverein eröffnet im Heidelberger Stuhlmuseum eine zweite Ausstellung des Künstlers mit den ›Sitzmöbeln aus der Postimperialen Phase Deutschlands‹. Diese postimperiale Phase ist eine imaginäre Epoche, mit der Polzin die Vereinnahmung der ehemaligen DDR durch die Kultur und Konsumindustrie des Westens zur Zeit der sogenannten Wende beschreibt. Die Sitzmöbel sind vom Künstler modifizierte Fundstücke, Stühle und Hocker von Sperrmüll und Dachboden. Die Möbel sind häufig Komposite, wie z. B. der ›Monostuhl‹ – ein brauner Hocker aus der sozialistischen Zeit, über den ein Gartenstuhl aus weißem Kunststoff gestülpt ist. Gemeinsam bilden sie ein Ganzes, das nicht recht zusammenpassen will.

David Polzin (*1982, Hennigsdorf, DDR) studierte von 2003 bis 2008 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei Prof. Eran Schaerf und Prof. Karin Sander sowie an der BEZALEL – Academy of Arts and Design in Jerusalem. 2009 war er Meisterschüler an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Seine Arbeiten wurden national und international ausgestellt. Letzte Einzelausstellungen waren ›Möbel und Objekte aus der Postimperialen Phase

Deutschlands‹ (Galerie Anselm Dreher, Berlin), ›Obst und Gemüse‹ (MMK Zollamt, Frankfurt) und ›Cassette‹ (Galerie Waldburger, Brüssel). 2010 / 2011 war Polzin Stipendiat der Jürgen Ponto-Stiftung. 2015 / 2016 erhielt er das Kulturaustauschstipendium des Landes Berlin. Daran gekoppelt ist eine Gastprofessur am Art Center College of Design Pasadena in Los Angeles. Im Jahr 2015 erschien bei AKV Berlin seine Publikation ›Marken Zeichen Signete aus der Postimperialen Phase Deutschlands‹.

Fotos: Heiko Karn